Liens à découvrir

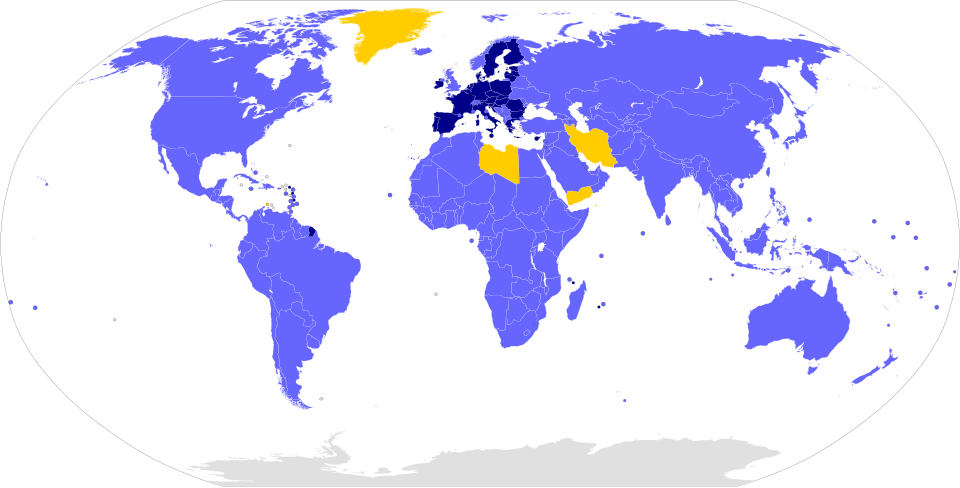

En 2015, 195 pays se sont mis d’accord sur un défi colossal : limiter le réchauffement climatique. Entre décision historique et engagement sans contrainte réelle, qu’est ce qui se joue vraiment depuis l’Accord de Paris ?

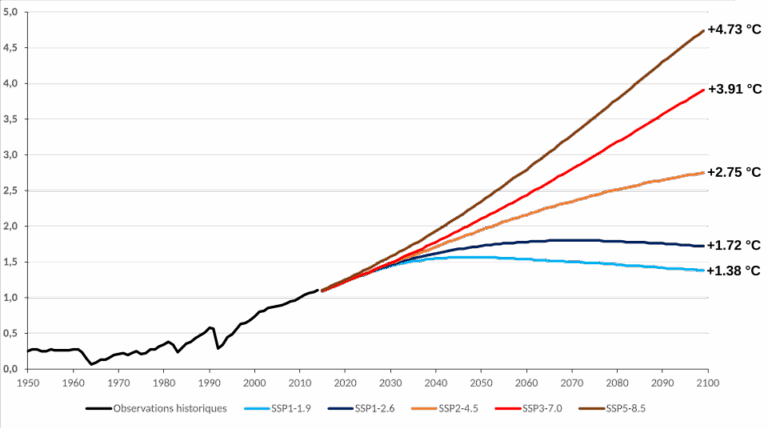

Pourquoi +2°C ?

On l’a compris, l’Accord de Paris est une décision qui implique presque tous les pays du monde autour d’un objectif commun : maintenir le réchauffement climatique bien en-dessous de 2°C. On ne va pas se mentir, 2°C de plus au mois de mars, ça ne nous change pas la vie. Alors pourquoi ce chiffre symbolique est si important ? Parce que les conséquences ne touchent pas que la France au mois de mars. Concrètement, cette hausse représente par exemple 5 fois plus de canicules, 1 milliard de personnes perdront leur logement à cause de la montée des eaux, le double d’insectes pollinisateurs menacés d’extinction. Le problème concerne tout le monde, mais les conséquences sont inégales. Alors qu’est-ce que les pays ont mis sur cet accord ?

Les conditions de l’accord

Imaginez une réunion de famille. Maintenant lancez n’importe quel sujet de discussion et essayez de mettre tout le monde d’accord dessus. Difficile n’est-ce pas ? Imaginez maintenant la même chose avec 195 pays, le sujet est le réchauffement climatique. Et c’est parti pour les négociations ! Certains pays sont très développés, d’autres producteurs de pétrole. Ou certains encore directement menacés par la montée des eaux car situés sur des îles.

Pour trouver un terrain d’entente, les solutions doivent :

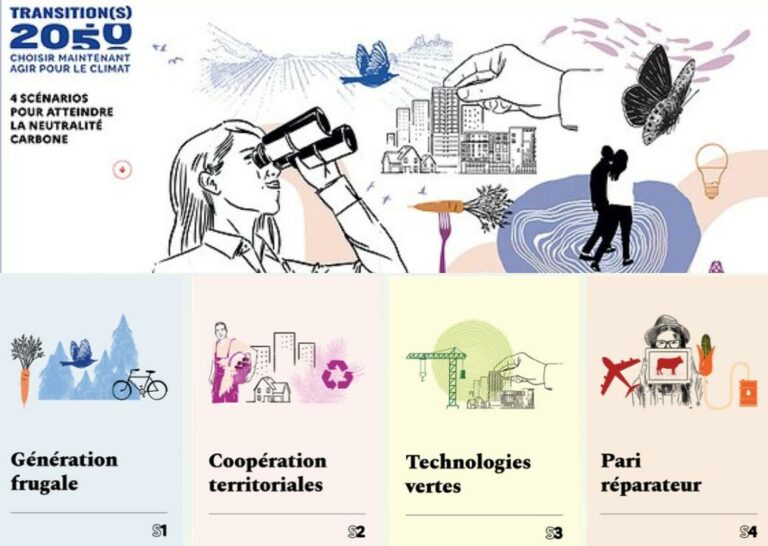

- s’appuyer sur l’innovation (un des scénarios imaginés par l’ADEME) ;

- être adaptées au contexte du pays (c’est très important car cela reconnaît que tous les pays n’ont pas le même niveau de responsabilités et les mêmes capacités financières) ;

- n’impliquer aucune sanction (seulement un rapport d’objectifs tous les 5 ans).

Ce dernier point signifie que l’Accord de Paris fonctionne un peu sur la base du volontariat. Et les Etats dont les intérêts sont en opposition avec cet accord traînent carrément la patte pour agir. Pour autant, certains font bien leurs devoirs !

Mais changer le fonctionnement de tout un pays ne se fait pas en quelques années, c’est pour cela que l’engagement de la neutralité carbone s’étale jusqu’en 2050. Et pour les pays réfractaires, il est également possible de faire bouger les choses grâce à la mobilisation citoyenne. Envie d’en savoir plus sur le passage à l’action ? Rendez-vous sur une autre ressource.

Crédits images :

Wikimédia