Liens à découvrir

Oubliez l’idée d’accumuler des biens ! Notre rapport aux produits et services est en pleine mutation : la propriété individuelle cède de plus en plus la place à l’usage et au partage. Accélérée par l’ère numérique, cette transformation touche désormais tous les secteurs. Zoom sur les nouvelles façons de se procurer un objet.

De la possession au partage

Pendant longtemps, l’acquisition et la propriété individuelle ont été la norme pour de nombreux biens. Cependant, un mouvement de fond, initié dans les années 1990, et considérablement accéléré par l’avènement d’Internet, nous fait passer d’une économie basée sur l’achat à une économie de l’usage et de la collaboration, axée sur la location et le partage. Cette transition, désormais considérée comme irréversible, touche quasiment tous les domaines, des imprimantes aux voitures, de la musique à l’électroménager, en passant par le prêt-à-porter et même l’alimentaire.

“L'économie de la fonctionnalité” : payer pour l'utilité, pas pour le bien

L’économie de la fonctionnalité (ou économie de l’usage) se définit comme un système où la valeur d’usage d’un produit se substitue à sa valeur de propriété. Concrètement, cela consiste à ne payer que pour son utilisation. Le producteur reste généralement propriétaire du bien tout au long de son cycle de vie.

Ce modèle, apparu d’abord dans le monde de l’entreprise pour des raisons d’investissement, s’est démocratisé auprès du grand public. On paie désormais pour l’impression à la copie plutôt que pour l’imprimante, pour les kilomètres parcourus plutôt que pour la voiture. La tendance évolue du simple « Pay per use » (location à la demande) vers des modèles « As a service » avec des abonnements, parfois en illimité, comme le Mobility As a Service (MAS). Des applications inattendues émergent, comme la lumière payée en quantité consommée (« Retail as a service »), les kits recettes par abonnement, les services de blanchisserie via application, ou même le revêtement de sol en leasing.

“L'économie collaborative” : optimiser l'usage par le partage

Parallèlement, l’économie collaborative (ou économie du partage) contribue également à limiter la propriété individuelle en permettant de partager ou mutualiser l’usage de ressources sous-utilisées. L’exemple classique est celui de la voiture, souvent garée ou peu occupée. Des plateformes comme BlaBlaCar pour le covoiturage ou Airbnb pour l’hébergement illustrent cette mutualisation.

Si les concepts d’échange et de troc ne sont pas nouveaux, Internet a joué un rôle crucial en connectant un grand nombre de personnes et en permettant des échanges sécurisés et fiables grâce à des systèmes de réputation numérique. Cette économie du partage se manifeste aussi à travers des « bibliothèques » d’objets, comme les Habibliothèques pour les vêtements ou les bricothèques pour les outils. Il est important de noter que, bien qu’ancrée dans la notion de partage, l’économie du partage peut aussi glisser vers une marchandisation où l’objectif devient la génération de revenus, éloignant parfois de l’optimisation pure du mode de consommation.

Des piliers de l'économie circulaire

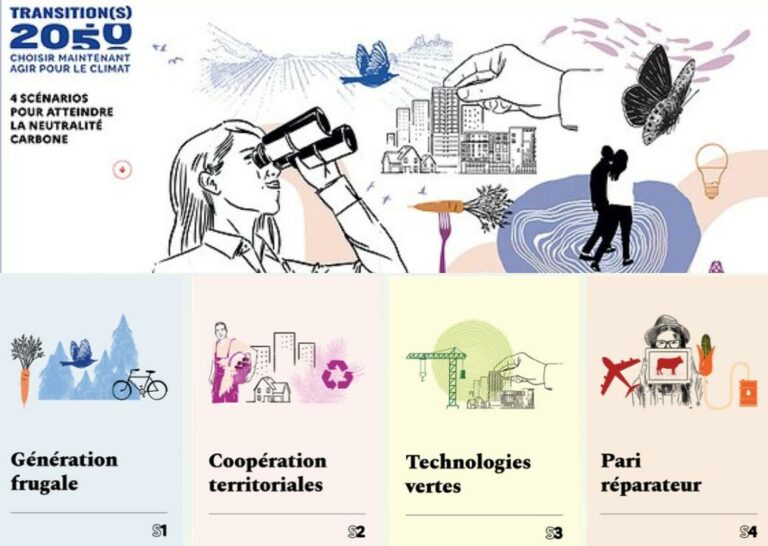

Ces deux modèles, économie de la fonctionnalité et économie collaborative, sont identifiés par l’ADEME et le Ministère de la Transition écologique et solidaire comme des piliers essentiels de l’économie circulaire. L’objectif de l’économie circulaire est de produire des biens et services de manière durable, en limitant la consommation de ressources, le gaspillage et la production de déchets, rompant avec le modèle linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter).

En promouvant l’usage plutôt que la propriété et le partage de biens, ces modèles limitent le nombre de produits vendus et maximisent leur durée d’usage. Surtout, ils incitent les producteurs à concevoir des biens plus durables (luttant ainsi contre l’obsolescence programmée) car ils restent propriétaires et responsables du produit tout au long de sa vie. L’intérêt économique du producteur s’aligne ainsi sur la longévité et l’efficience du produit, comme vendre le lavage de linge plutôt qu’une machine à laver, ou la mobilité plutôt qu’une voiture. Cette approche répond aussi à une demande croissante des consommateurs qui souhaitent consommer moins et mieux, avec un moindre impact environnemental.

Attention aux dérives !

Malgré leurs atouts, ces modèles ne sont pas sans risques de dérives. Dans l’économie de la fonctionnalité, des entreprises en position dominante peuvent imposer des prix de location très élevés, parfois jugés « ruineux » par rapport à un achat classique, créant une « accoutumance » coûteuse pour conserver l’usage de biens essentiels. Des études, comme celles de l’UFC-Que choisir, ont alerté sur ces pratiques, notamment dans la location longue durée d’électroménager.

Les modèles par abonnement, bien que séduisants par leur simplicité et les services associés, peuvent également inciter à une surconsommation pour « rentabiliser » l’abonnement, comme le montre l’exemple d’Amazon Prime.

Du côté de l’économie du partage, la dérive la plus notable est la marchandisation excessive. Des plateformes initialement basées sur l’échange entre particuliers, comme Airbnb, peuvent évoluer vers une « professionnalisation » qui concurrence les acteurs traditionnels (hôtellerie, agences de location) et nécessitent une régulation. Ces modèles peuvent conduire à une « ubérisation » de certains secteurs.

Pour contrer les dérives, des organisations s’inspirent de l’économie sociale et solidaire, cherchant à créer de la valeur en commun et à promouvoir des valeurs telles que la confiance, l’égalité, la coopération et l’usage responsable des ressources. Ces initiatives visent à construire des « communs », gérés par des communautés sur la base de règles sociales qu’elles définissent, comme les jardins partagés, les cafés associatifs, ou des coopératives citoyennes offrant des équipements électroniques moins impactants pour l’environnement.

Crédits image : vectorjuice / freepik